文/孫一信 台灣社會福利總盟秘書長

我國在2018年8月1日公布財團法人法,將原本只有在民法、非訟事件法及散落在各部會的財團法人設立許可及監督準則變成一部法律。為了方便民間捐助成立的財團法人擴大(或縮減)或更改業務範圍,法中有明定目的事業主管機關間、中央與地方政府、地方政府與地方政府之間的三種改隸樣態途徑(第4條)。財團法人也可以解散(或經主管機關撤銷或廢止);數個(兩個以上)財團法人也可以合併,但須經四分之三董事出席,三分之二以上決議通過,合併後可以新設或由存續財團法人繼續營運,消滅的財團法人應辦理解散。

台灣社會福利史上,還有一種叫做機構財團法人,是依據各社福法規,像老福法、身權法、兒少權法等,及其授權訂定的私立兒少、身障或老福機構設立許可及管理辦法設立的機構財團法人,一般規範是類財團法人的設立金額以三個月機構營運的安全準備為標準。解釋上,她也是一種特殊目的財團法人,純粹為了該機構而立案的法人組織。

但這種機構財團法人存在發展限制,因為這種機構財團法人的性質,可以在機構外提供方案(日照、小作、社區居住)服務,不過如果要另外再設立有設置標準的機構(日間、夜間及全日型社福機構;庇護工場),就會遇到原立案機構無法附設的問題。

尚未有財團法人法的時候,曾經,新竹仁愛啟智中心為了成立晨曦住宿機構,另外成立的新竹仁愛社會福利基金會去附設晨曦機構,但最後同一組人必須營運兩個財團法人。台南的瑞復益智中心,後來成立美善基金會,也遇到同樣的問題。從機構財團法人成功轉型為基金會的,應該只有蘭陽智能發展中心轉成蘭智社會福利基金會。當時走的途徑須要同時取的許多政府關卡的共識,形式上讓發展中心解散並成立一個新的基金會,這時需要冒財產被歸屬地方政府的風險。

為了解決這種既不是「改隸」,也不是「合併、解散」的情形,而是從財團法人社福機構轉型為財團法人社會福利基金會的程序找個解套的簡化規定,吳玉琴委員辦公室在前年(2023)年8月11日開了一場協調會(這次協調會是由新竹愛恆發動),以及隨後社家署在同年11月2日舉辦的會議中已經有建立一些共識。

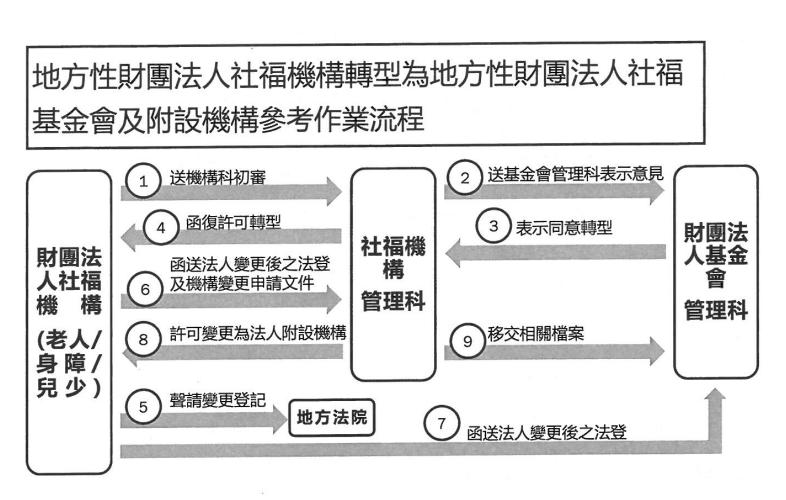

首先,由於主管機關並未改變,只是管理科室可能不同,例如從社福機構管理科(可能有縣市又細分為兒少、老人和身障)變更為財團法人基金會管理科(或綜合規劃科),因此整個轉型程序的定位是屬於財團法人法第8條修改章程的「變更申請」。變更申請須要董事會特別決議(詳見財團法人法第45條)的會議記錄,也須要修訂捐助章程,送原機構管理科同意再轉呈基金會管理科同意許可後,開始遞送變更申請文件,再由主管機關同意變更為法人附設機構。最後再到地方法院聲請變更登記,再函送法院的變更法人登記到基金會管理科備查。(詳如附圖)

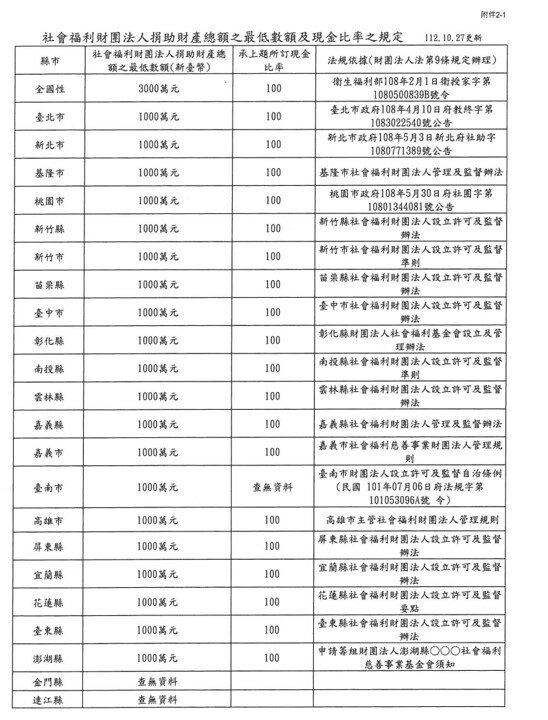

其次,財團法人基金會在地方政府成立的登記財產至少要1000萬,全國性財團法人需要3000萬。根據該次會議紀錄,與會者考量法人附設機構的財務應為獨立的規定,及未來該法人可能附設多個機構,因此傾向基金會的捐助財產總額及附設機構營運擔保金需要分開列計。

最後大家擔心的機構改附設之後,是否還需要依機構設立標準再走一次立案程序?這部分屬於機構登載事項變更,至於是否採實地勘查、書面審查或簡化建管、消防流程,則由各縣市依個案具體事實依職權卓處。我只能說,理論上,各縣市應可以書面審查進行登載事項變更,因為原機構根本沒有變動,變動的只是組織體系。

讓專業組織將精力和專業放在服務對象身上,盡量簡化財團法人社福機構轉型為財團法人社會福利基金會的「變更申請」程序,讓優質機構可以透過組織改造,附設更多的社會福利機構,嘉惠受服務者。目前有轉型期待的,包括台東牧心、新竹愛恆、苗栗幼安及一些老人、兒少機構。

最後還有一項提醒,長期照顧服務機構法人條例第44條規定「本條例施行前,已依其他法律設立且辦理社會福利事項或醫事服務之財團法人、公益社團法人或醫療法人,經依其設立之各該法律規定辦理章程或登記事項變更,並報請主管機關許可者,得依長期照顧服務法規定設立機構住宿式長照服務機構。」呼籲衛福部長照司應將機構財團法人經變更申請後的財團法人基金會,應視為該條例施行前已存在的社會福利財團法人,避免又走上同一組人營運兩個基金會的覆轍。

財團法人法還有一個限制需要解套

有關財團法人投資社會企業的規定。目前依據財團法人法第19條第3項第5款規定「於財團法人財產總額百分之五範圍內購買股票,且對單一公司持股比率不得逾該公司資本額百分之五。」

這個規定原本是王雪紅條款,避免未來公益基金會變成企業的控股公司,也成為企業家的避稅工具。但這個條款卻綁死了財團法人基金會百分之百持股投資成立社會企業的可能性。

例如:第一社會福利基會投資成立的第一社會企業股份有限公司(業務範圍很廣,清潔外包、口罩生產、二手輔具租賃等);崔媽媽基金會投資成立的蝸牛社會企業有限公司(專做包租代管業務,所獲得盈餘全數回歸崔媽媽,並在疫情期間協助繳不出房租的弱勢民眾)。這些財團法人法實施前成立的非營利社會企業典範,因為財團法人的實施成為絕響。

這個限制規定,應該將財團法人基金會投資社會企業公司排除在限制之外。

(投書反映作者意見,不代表媒體立場)

喜歡這篇文章嗎?加入會員即可收藏文章、產品及供應商

你也有話想說嗎?歡迎將文章寄至投書信箱:ankecare@gmail.com